大学生だった2019年の春から秋にかけて、私は学費を稼ぐため深夜のコールセンターでアルバイトをしていました。24時間対応のカスタマーサポートセンターで、深夜22時から朝6時までの夜勤シフト。最初は単純な仕事だと思っていました。しかし、ある夜の「最後の通話」で聞いた言葉が、今でも私の記憶に深く刻まれています。

※この物語はフィクションです

登場する人物・団体・場所・事件は全て架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

深夜のコールセンターという職場

私が働いていたのは、大手通信会社の契約代理店が運営するコールセンターでした。深夜シフトは時給が200円アップするため、学生には魅力的な条件でした。

職場は都心から少し離れたオフィスビルの3階。深夜シフトのスタッフは常時15名程度。大学生から主婦、フリーターまで様々な人が働いていました。

深夜労働の現実

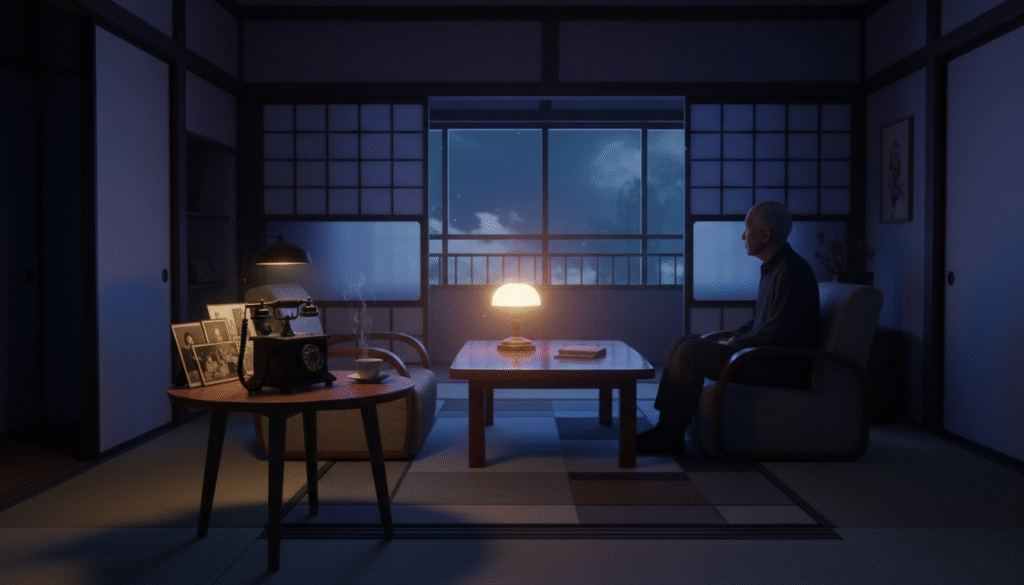

深夜のコールセンター業務は想像以上に過酷でした。生活リズムの逆転、睡眠不足による集中力の低下、そして何より精神的な負担が大きいのです。特に深夜の時間帯は、通常とは異なる内容の電話が多く掛かってきます。

深夜22時を過ぎると、昼間とは明らかに違う種類の電話が増えます。緊急性の高い問い合わせもありますが、中には話し相手を求めているだけの高齢者からの電話も少なくありませんでした。

同僚の田中さん(当時45歳のパート主婦)がよく言っていました。

「深夜の電話は昼間と違うのよ。本当に困っている人もいるけど、ただ誰かと話したいだけの人も多い。特に高齢の方は孤独感から電話をかけてくることがあるの。」

奇妙な電話の始まり

働き始めて3ヶ月が経った6月頃から、私の担当する席に奇妙な電話が掛かってくるようになりました。最初は単なる偶然だと思っていました。

深夜2時頃、電話が鳴ります。受話器を取ると、最初は無言。そして数秒後に年配の男性の声が聞こえてきます。

「もしもし、聞こえますか?私は…私は…」

そこで通話が切れてしまうのです。同じような電話が週に2〜3回は掛かってきました。番号を確認しても、毎回異なる電話番号からでした。

先輩のスタッフに相談すると、「深夜のコールセンターではよくあること」と言われました。しかし、私には何か違和感がありました。

深夜の孤独な高齢者たち

この頃、私は深夜のコンビニで起きた不可解な出来事の記事でも触れた現代社会の問題を実感していました。高齢化社会の進行とともに、夜中に誰かとつながりを求める人が増えているのです。

現代社会の孤独死問題

日本では年間約3万人が孤独死していると推計されています。特に高齢男性の孤立は深刻で、深夜の時間帯に企業のコールセンターに電話をかけて、話し相手を求めるケースが増加しています。コールセンター業界では「話し相手電話」として知られている現象です。

最後の通話

9月15日の深夜、私にとって忘れられない通話がありました。いつものように深夜2時30分頃、電話が鳴りました。

受話器を取ると、いつもの年配男性の声でした。しかし、その日は違いました。

「もしもし、やっと繋がった。君はいつも夜中にいてくれるね。ありがとう。」

私は規定通りの応対をしました。

「お忙しい中、お電話いただきありがとうございます。どのようなご用件でしょうか。」

すると、男性は少し息を整えてから話し始めました。

「用件というほどのことじゃないんだ。ただ、誰かと話がしたくて。家族とは疎遠になってしまって、友人もみんな先に逝ってしまった。夜中が一番つらいんだよ。」

私はどう答えるべきか迷いました。規定では、業務に関係のない電話は丁重にお断りすることになっていました。しかし、その方の声には深い孤独感が滲んでいました。

規定と人間性の間で

その時、古いアパートの管理人の話を思い出しました。現代社会では、人と人とのつながりが希薄になり、多くの人が孤独を抱えています。

「少しでしたら、お話をお聞きできますよ。」

私はそう答えました。男性は安堵したような声で話し続けました。

「ありがとう。実は妻を亡くして3年になるんだ。子供たちは忙しくて、なかなか連絡も取れない。一人でいると、つい考え込んでしまうんだよ。特に夜は…」

約10分間、私はその方の話を聞きました。奥様との思い出、子供たちへの想い、そして一人暮らしの寂しさについて。

そして、通話の最後に男性が言った言葉が、今でも私の心に残っています。

「君のような優しい人がいてくれて、本当によかった。これで安心して眠れるよ。長い間、ありがとう。」

電話は静かに切れました。

翌日の衝撃

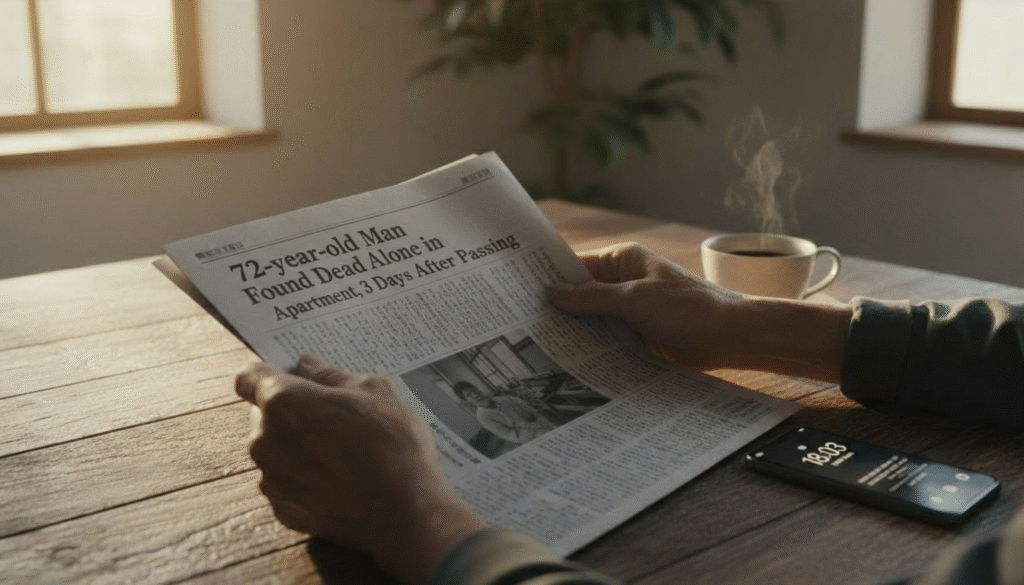

翌日の夕方、出勤前にニュースを見ていると、地域版で小さな記事が目に留まりました。

「市内のアパートで72歳男性が孤独死。発見まで3日経過」

記事には、推定死亡時刻が前日の深夜3時頃と書かれていました。男性の写真も小さく掲載されていました。

私は全身の血が凍りつくような感覚を覚えました。昨夜の通話時刻と、推定死亡時刻がほぼ一致していたのです。

慌てて職場に連絡し、昨夜の通話記録を確認してもらいました。しかし、その時間帯の着信記録は残っていませんでした。

「昨夜の深夜2時30分頃、10分間の通話記録はありません。その時間帯、あなたの席には着信がなかったことになっています。」

システム管理者の回答でした。

説明のつかない現象

私は混乱しました。確かに電話を受け、その方と話をしたのです。しかし、記録には残っていない。

同僚に相談しましたが、誰も信じてくれませんでした。過労による幻覚か、居眠りによる夢だったのではないかと言われました。

しかし、私にはその会話の内容がはっきりと記憶に残っていました。配信アプリの闇のような現代技術の怖さとは違う、もっと人間的で深い何かを感じていました。

真相を求めて

その後、私はその男性について調べました。新聞記事から名前を知り、住所も特定できました。

男性は田村さんという方で、3年前に奥様を亡くし、息子さんは関東、娘さんは関西に住んでいました。近所の方の話では、とても礼儀正しく優しい人だったそうです。

「最近は体調も良くなかったようで、夜中によく電話をかけているのを聞いていました。誰かと話をしたがっていたんでしょうね。」

近所の主婦の方がそう話してくれました。

コールセンター業界の課題

コールセンターで働く人の多くが、深夜の孤独な通話に悩まされています。精神的な負担は大きく、離職率も高い業界です。特に深夜シフトでは、通常業務以外の「話し相手を求める電話」への対応が、スタッフの心理的負担となっています。適切なサポート体制の整備が急務とされています。

現代社会への警鐘

この体験を通して、私は現代社会の深刻な問題を実感しました。高齢化が進む中で、多くの人が孤独を抱えています。

田村さんのような方は決して珍しい存在ではありません。深夜残業で遭遇した異常な同僚の記事でも触れましたが、現代社会では人とのつながりが希薄になり、多くの人が孤立しています。

特に高齢男性の孤独死は年々増加しており、社会全体で考えるべき課題です。コールセンターに深夜電話をかけてくる人の中には、本当に誰かとつながりを求めている人が多いのです。

私たちにできること

この体験から、私は地域のボランティア活動に参加するようになりました。高齢者の見守り活動や、話し相手になる活動です。

田村さんとの最後の通話が本当にあったのか、それとも私の思い込みだったのかは、今でも分かりません。しかし、その体験が私に教えてくれたことは確かです。

「誰かが孤独で苦しんでいる時、ほんの少しの温かさが人を救うことがある。」

コールセンターを辞めた理由

その事件の後、私は深夜のコールセンターのバイトを辞めました。毎晩同じ時間になると、田村さんからの電話を待っている自分がいることに気づいたからです。

あの「最後の通話」が現実だったのか、それとも過労による幻覚だったのか。真実は分かりません。しかし、田村さんが最後に言った「これで安心して眠れる」という言葉が、今でも私の心に深く刻まれています。

深夜労働が心身に与える影響

深夜勤務は体内時計を狂わせ、様々な健康問題を引き起こします。また、深夜の特殊な環境下では、通常では考えられない心理状態になることがあります。厚生労働省の調査では、深夜勤務者の約30%が精神的な不調を訴えており、適切な労働環境の整備が求められています。

教訓として

現在、私は昼間の時間帯で別のアルバイトをしています。あの体験は私にとって忘れられない思い出であり、同時に現代社会の問題を考えるきっかけとなりました。

在宅ワークの監視システムの記事でも述べましたが、現代の労働環境は多くの問題を抱えています。特に深夜労働は、働く人の心身に大きな負担をかけます。

また、高齢化社会における孤独の問題も深刻です。田村さんのように、夜中に誰かとつながりを求める人は決して少なくありません。

私たち一人一人が、身近な人への関心を持ち、小さな優しさを示すことで、救われる命があるかもしれません。あの夜の体験が教えてくれたのは、人と人とのつながりの大切さでした。

深夜のコールセンターで聞いた最後の言葉。それは単なる怖い話ではなく、現代社会が抱える深刻な問題への警鐘だったのかもしれません。

今でも深夜2時30分になると、あの時の田村さんの声を思い出します。そして、どこかで誰かが孤独に苦しんでいるかもしれないと思うのです。

この体験を通して学んだことを、これからも大切にしていきたいと思います。そして、田村さんのような方が一人でも少なくなるよう、私なりに社会に貢献していきたいと考えています。

コメント