2018年4月、私は都内の総合病院「聖和医療センター」の救急外来に看護師として就職しました。28歳の私にとって、救急医療の現場は想像以上に過酷で、命に関わる決断を毎日迫られる職場でした。特に深夜勤務では、重篤な患者が搬送されることが多く、時には最期の瞬間に立ち会うこともありました。そして、その業務を通じて、私は医学では説明のつかない不可解な現象を何度も目撃することになります。意識不明の重体患者が、繰り返し「あの人がまた来た」と呟き続け、病室の特定の場所を見つめ続ける現象です。医師団は譫妄(せん妄)と診断しましたが、同様の症状を示す患者が過去にも複数存在し、全員が同じ場所を見つめていたことが後に判明しました。

※この物語はフィクションです

登場する人物・団体・場所・事件は全て架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

救急外来での勤務開始

聖和医療センターは、24時間体制で救急患者を受け入れる地域の中核病院です。救急外来には毎日平均50名の患者が搬送され、深夜帯でも10名前後の患者が運ばれてきます。

私の担当は主に重症患者の看護で、医師の指示の下で点滴管理、バイタルチェック、そして患者や家族への対応を行っていました。救急医療の現場では、一刻を争う状況が日常茶飯事で、緊張の連続でした。

指導看護師長の山田さん(45歳)は、私にこの業務を指導する際、こう言いました。

「救急外来では、患者さんの最後の時間に立ち会うことがあります。その時、患者さんが話される言葉には、必ず意味があります。どんなに取るに足らないことでも、しっかりと耳を傾けてください。」

当時は、山田師長の言葉の深い意味を理解していませんでした。

最初の不可解な出来事

2018年9月のある深夜、私は忘れられない出来事を体験しました。午前2時頃、意識不明の重体患者が救急搬送されてきました。田中健一さん(62歳)、無職の単身男性でした。

田中さんは自宅で倒れているところを大家さんに発見され、心肺停止状態で搬送されました。蘇生処置により一命は取り留めましたが、意識レベルは極めて低い状態でした。

異常な言動の始まり

処置室で田中さんの看護を担当していた時、奇妙なことが起こりました。意識不明のはずの田中さんが、微かな声で何かを呟き始めたのです。

「あの人が…また来た…」

最初は譫妄(せん妄)による幻覚だと思いました。しかし、田中さんの目線は常に処置室の左奥の角を見つめており、まるで本当に誰かがそこにいるかのような様子でした。

古いアパートの管理人の記事でも描かれていたように、孤独死寸前の状況では、人は不可解な現象を体験することがあります。

担当医の佐藤先生(35歳)に相談してみました。

「重篤な患者では、脳の酸素不足により譫妄状態になることがあります。幻覚や幻聴は珍しいことではありません。バイタルに注意しながら、様子を見守ってください。」

医学的には説明がつく現象でしたが、何か釈然としないものを感じました。

繰り返される同じ言葉

田中さんは、その夜一晩中「あの人がまた来た」と繰り返し呟き続けました。看護記録を確認すると、30分おきに同じ言葉を発していることが分かりました。

患者の最期の瞬間

翌朝の午前6時、田中さんの容態が急変しました。血圧が急激に低下し、呼吸も浅くなっていきました。蘇生処置を試みましたが、午前6時32分に永眠されました。

田中さんの最後の言葉も、やはり「あの人が…来た…」でした。その時、田中さんの目は確かに処置室の左奥の角を見つめていました。

日本の孤独死問題

厚生労働省の統計によると、日本では年間約3万人が孤独死していると推計されています。特に65歳以上の単身世帯の孤独死率は急激に増加しており、社会的孤立が深刻な問題となっています。田中さんのように、最期の瞬間まで一人で過ごさざるを得ない高齢者が増えている現実があります。医療現場では、こうした患者の最期に寄り添うことの重要性が改めて認識されています。

深夜の電話対応の記事でも触れられているように、現代社会では孤立した人々の最後の瞬間に立ち会うことが増えています。

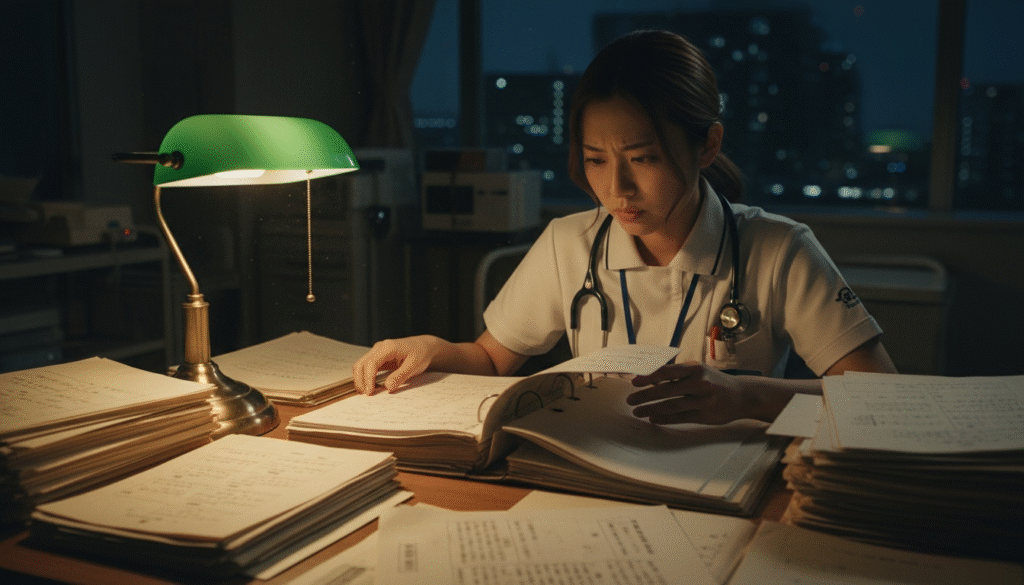

過去の類似事例の調査

田中さんの一件が気になり、私は過去の看護記録を調べることにしました。師長の許可を得て、過去2年間の重症患者の記録を確認したところ、驚くべき事実が判明しました。

同様の症状を示した患者たち

田中さんと同様の症状を示した患者が、過去に5名いたことが分かりました:

・2017年3月:山田太郎さん(58歳、無職)

・2017年8月:鈴木一郎さん(65歳、年金生活者)

・2018年1月:佐藤次郎さん(61歳、無職)

・2018年5月:田村三郎さん(59歳、生活保護受給者)

・2018年7月:中村四郎さん(63歳、単身生活者)

全員が60代前後の単身男性で、自宅で倒れて搬送された患者でした。そして全員が、意識不明の状態で「あの人が来た」「また来る」といった言葉を繰り返し、同じ場所を見つめていたのです。

社員食堂の深夜清掃の記事で描かれた「最後の食事」と同様に、これらの患者たちにとって「あの人」は何か重要な意味を持っていたのかもしれません。

看護記録の詳細分析

看護記録を詳しく分析すると、さらに不可解な共通点が見つかりました。全員が処置室3番の左奥の角、まったく同じ場所を見つめていたのです。

同僚の看護師、田口さん(32歳)に相談してみました。

「確かに、あの角を見つめる患者さんは時々いますね。でも、医学的には譫妄の症状として説明できるので、特に問題視していませんでした。そんなに多くの方が同じ場所を…」

田口さんも、複数の患者が同じ場所を見つめていたという事実に驚いていました。

医師団との検討

この不可解な現象について、救急科の医師団と検討会を行うことになりました。救急科部長の高橋先生(52歳)は、以下のような見解を示しました。

「医学的には、重篤な状態の患者に見られる譫妄の一種と考えられます。脳の酸素不足や代謝異常により、幻覚や幻聴を体験することは珍しくありません。ただし、複数の患者が同じ場所を見つめるという点は、確かに興味深い現象です。」

医師団の結論は、医学的には説明可能な現象であるが、心理学的な要因も考慮する必要があるというものでした。

防犯カメラでの確認

念のため、病院の防犯カメラの映像を確認してもらいました。監視カメラが捉えた消えた人々の記事のように、カメラには何か映っているかもしれないと思ったからです。

しかし、処置室3番の映像を確認したところ、患者たちが見つめていた左奥の角には、誰の姿も映っていませんでした。カメラの故障や死角も確認しましたが、技術的な問題は見つかりませんでした。

救急医療現場の人手不足と過重労働

日本の救急医療現場では深刻な人手不足が続いています。救急科医師の約6割が週60時間以上の勤務を行っており、看護師も同様に過酷な労働環境に置かれています。このような状況下では、患者一人一人に十分な時間を割くことが困難で、患者の細かな変化や最期の言葉を見落としがちになります。田中さんのような患者の最期の言葉に耳を傾けることの重要性が、改めて浮き彫りになりました。

新たな患者との出会い

2019年2月、再び同様の患者が搬送されてきました。林正雄さん(64歳)、やはり単身生活者で、自宅で意識不明の状態で発見されました。

今度は最初から注意深く観察することにしました。林さんも、やはり処置室3番に運ばれ、意識不明の状態で同じ言葉を繰り返し始めました。

「あの人が…そこにいる…」

林さんの目は、確実に左奥の角の一点を見つめていました。その目には、明らかに「何か」を認識している様子が見て取れました。

私は林さんの枕元に付き添い、できるだけ詳細に観察を続けました。林さんは時折、まるで誰かと会話をしているような口の動きを見せることもありました。

患者とのコミュニケーション

林さんの意識レベルが一時的に上がった時、私は勇気を出して話しかけてみました。

「林さん、あちらに誰か見えますか?」

林さんは弱々しい声で答えました。

「妻が…妻が迎えに来てくれた…もう一人じゃない…」

後で確認したところ、林さんの奥様は5年前に亡くなられており、林さんは一人暮らしでした。最期の瞬間、亡き妻が迎えに来てくれたと感じていたのかもしれません。

心理学的考察と専門家の見解

この現象について、病院付属の臨床心理士、松本先生に相談することになりました。松本先生は終末期心理学の専門家でした。

「終末期の患者では、『お迎え現象』と呼ばれる体験をする方が多くいます。亡くなった家族や親しい人が迎えに来るという幻覚や幻聴を体験するのです。これは医学的には脳の機能低下による現象ですが、患者にとっては非常にリアルで、安らぎを与える体験となることがあります。」

松本先生の説明により、患者たちが見ていた「あの人」の正体が少し理解できました。それは亡くなった家族や親しい人だったのです。

スピリチュアルケアの重要性

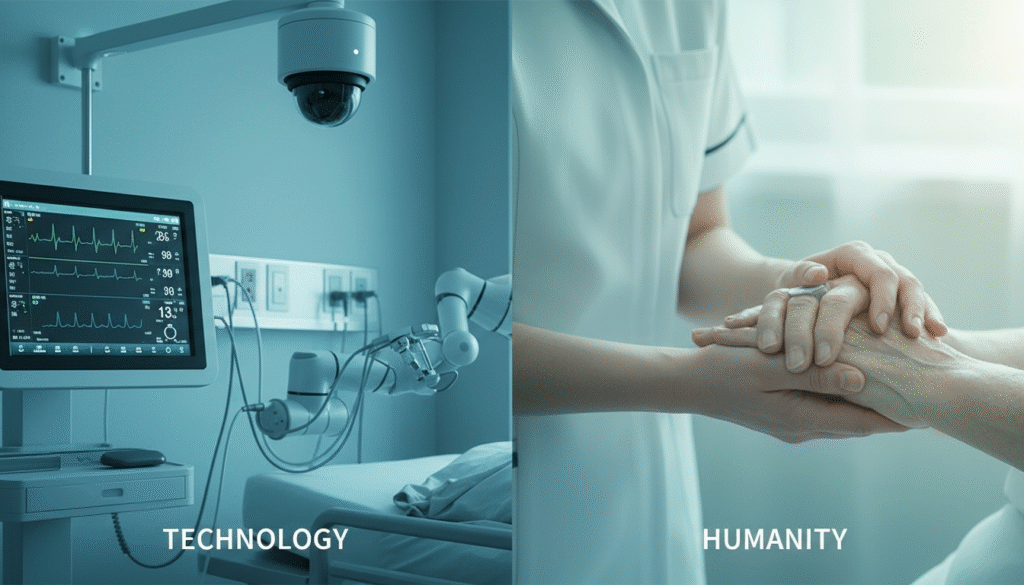

この経験を通じて、私は医療技術だけでなく、患者の心のケアの重要性を学びました。特に孤独な最期を迎える患者にとって、「お迎え現象」は精神的な支えとなっていたのです。

深夜の駐車場の記事で描かれた車上生活者のように、社会から孤立した人々が最期に求めているのは、技術的な治療だけでなく、人とのつながりなのかもしれません。

終末期医療と看取りの課題

日本では、病院で最期を迎える人が全体の約8割を占めています。しかし、医療現場では治療に重点が置かれがちで、患者の精神的なケアや尊厳ある死への配慮が不十分な場合があります。特に身寄りのない患者の場合、最期の瞬間まで孤独な状況に置かれることが多く、スピリチュアルケアの充実が急務となっています。患者が最期に見る「あの人」は、孤独な死への恐怖を和らげる、心の支えなのかもしれません。

看護師としての成長

これらの体験を通じて、私は看護師としての考え方が大きく変わりました。患者の身体的な看護だけでなく、心の声に耳を傾けることの大切さを学んだのです。

現在では、重篤な患者が「あの人」について話し始めた時、私は否定せずに話を聞くようにしています。それが患者にとって最期の慰めになることを理解したからです。

チーム医療での情報共有

私の体験を医療チーム全体で共有することで、病棟全体の患者ケアが向上しました。医師や他の看護師も、患者の精神的な状態により注意を払うようになりました。

現在の指導看護師長、田中さんはこう言っています。

「医療技術の進歩は目覚ましいですが、患者さんの心に寄り添うという看護の基本は変わりません。特に最期の時間を過ごす患者さんにとって、私たちの存在がどれだけ重要かを忘れてはいけません。」

現在の取り組み

聖和医療センターでは現在、終末期患者へのスピリチュアルケア体制を強化しています。患者が安らかに最期を迎えられるよう、医療チーム全体でサポートする仕組みを構築しました。

また、身寄りのない患者については、地域のボランティア団体と連携し、最期の時間に寄り添える体制を整えています。

家族への支援

患者だけでなく、遺族への支援も重要な課題です。特に孤独死の場合、発見が遅れることで家族の心の負担が大きくなることがあります。

現在、医療機関や介護施設では、患者や利用者の安全を守るための見守りシステムが重要視されています。一人暮らしの高齢者宅でも、比較的安価な見守りカメラの設置など、手頃な価格で導入できる安全対策が普及し始めています。技術による見守りと、人間による温かいケアを組み合わせることで、孤独な最期を減らすことができるかもしれません。

私が学んだこと

救急外来での5年間の勤務を通じて、私は医療の技術的な側面だけでなく、人間の尊厳や最期の瞬間の大切さについて深く考えるようになりました。

患者が最期に見る「あの人」は、医学的には幻覚かもしれません。しかし、患者にとってはかけがえのない存在であり、孤独な死への恐怖を和らげる大切な支えなのです。

看護師としての使命

看護師の仕事は、単に医師の指示に従って処置を行うだけではありません。患者の最期の時間に寄り添い、尊厳ある死を支えることも重要な役割です。

今夜も救急外来では、誰かが最期の言葉を呟きながら、「あの人」を見つめているかもしれません。私たちは、その声に耳を傾け続けなければなりません。

この体験を通じて学んだことは、現代社会で孤立している多くの人々に関わる問題でもあります。誰もが最期の時まで尊厳を持って生きる権利があり、誰もが支援を必要とする可能性があります。

救急外来で患者が語った最後の言葉は、現代社会への警鐘なのかもしれません。技術の進歩だけに頼るのではなく、人と人とのつながりを大切にし、互いに支え合う社会を築くことの重要性を教えてくれているのです。

今後も私は、救急外来で患者の最期の瞬間に寄り添い、その声に耳を傾け続けます。そして、一人でも多くの患者が安らかに最期を迎えられるよう、看護師としての使命を果たしていくつもりです。

コメント