大学3年生だった2020年の秋から翌年の春まで、私は学費を稼ぐため都心の大型オフィスビル内にある社員食堂で深夜清掃のアルバイトをしていました。深夜22時から翌朝6時までの夜勤シフト。最初は単純な清掃作業だと思っていました。しかし、ある席に毎晩残される「最後の食事」の謎が、私に現代労働社会の暗い現実を教えることになりました。

※この物語はフィクションです

登場する人物・団体・場所・事件は全て架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

大型企業の社員食堂という職場

私が働いていたのは、従業員数約3,000人の大手商社が本社を構える高層ビルの12階にある社員食堂でした。昼間は500席ほどの座席が満席になる大規模な施設です。

深夜清掃は時給1,200円と学生には魅力的でした。清掃スタッフは私を含めて5名。ベテランの田島さん(55歳)、外国人留学生のリンさん(22歳)、主婦パートの佐藤さん(48歳)、そして責任者の山田さん(62歳)でした。

深夜清掃業界の現実

深夜清掃の仕事は一般的に認知度が低いですが、現代社会を支える重要な役割を担っています。しかし、体力的な負担が大きく、社会的地位も決して高くありません。多くの清掃スタッフが複数の現場を掛け持ちして生活を維持している現状があります。

作業内容は、テーブルと椅子の清拭、床の掃除機がけとモップ清拭、食器洗浄機の清掃、厨房エリアの簡易清掃などでした。

責任者の山田さんがオリエンテーションで言った言葉を今でも覚えています。

「この食堂は企業の心臓部です。働く人たちの疲れを癒やす場所を、私たちが清潔に保っているんです。誇りを持って働きましょう。」

日常の清掃作業

深夜22時に集合し、まず昼間の営業で汚れた食堂内の状況を確認します。残された食器やゴミの片付けから始まり、テーブルの清拭、床清掃と順番に作業を進めていきます。

働き始めて1週間ほどで、私は奇妙なことに気づきました。毎晩、必ず同じ席に食事が残されているのです。

異変への気づき

窓際のA-15番テーブル。4人掛けの席の奥の椅子に、必ず誰かの食事が残されていました。中途半端に手をつけた定食、冷めたスープ、一口だけ食べたサラダ。

最初は、急な会議で席を立った社員の食事だと思っていました。

しかし、その推測は間違いでした。同僚のリンさんに相談すると、彼女も同じことに気づいていました。

「私も不思議に思っていました。毎晩必ず同じ席に食事が残されています。しかも、いつも途中まで食べかけで。」

深夜のコールセンターで聞いた最後の言葉の体験でも感じましたが、深夜の職場には昼間とは違う不可解な現象が起こることがあります。

同僚たちとの情報共有

ある日の休憩時間、私たちは残された食事について話し合いました。ベテランの田島さんが重要な情報を教えてくれました。

「実は、あの席の常連さんがいたんです。毎日遅くまで残業して、いつも最後に食堂を出る方でした。でも、2ヶ月前から姿を見なくなって…」

田島さんによると、その方は経理部の課長で、毎晩21時頃に一人で食事をしていたそうです。

佐藤さんも情報を追加しました。

「昼間のスタッフから聞いた話ですが、その方は体調を崩されて休職中だそうです。でも、なぜ食事だけが残されるのか…」

私たちは謎を解くため、その席を注意深く観察することにしました。

深夜の食堂で起こる現象

観察を始めて3日目の深夜2時頃、私は信じられない光景を目にしました。清掃を終えた食堂で、A-15番テーブルに薄っすらと人影が見えたのです。

最初は疲労による見間違いだと思いました。しかし、翌日も、その翌日も同じ現象が続きました。

深夜残業で遭遇した異常な同僚の記事でも触れましたが、現代の職場では過労によって様々な現象が起こります。

真相への接近

ある日、私は思い切って昼間の清掃責任者に相談しました。その方から衝撃的な事実を聞かされることになります。

「あの席の常連だった田中課長さんは、2ヶ月前に過労で倒れて亡くなったんです。毎日終電まで働いて、食事も食堂で一人でとっていました。」

田中課長は50歳で、家族は妻と高校生の息子が一人。しかし、長時間労働のため家族との時間はほとんどなく、食堂での食事が唯一の安らぎの時間だったそうです。

昼間の責任者は続けました。

「最後の日も、いつものように21時頃に食事をしていました。でも、途中で体調が悪くなって席を立ち、そのまま救急搬送されて…食事は手つかずのまま残されていました。」

現代企業の過労死問題

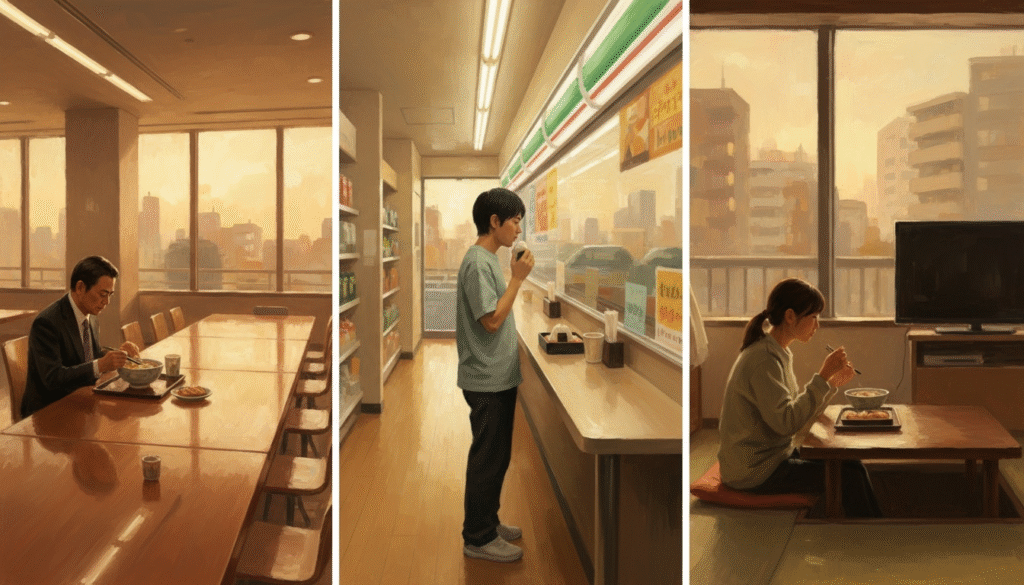

厚生労働省の統計によると、日本では年間約2,000件の過労死・過労自殺が労災認定されています。特に管理職層では、責任の重さから長時間労働に陥りやすく、家族との時間を犠牲にして働き続ける人が少なくありません。食堂での孤独な食事は、現代社会の象徴的な光景と言えるでしょう。

残された食事の意味

真相を知った後も、A-15番の席には毎晩食事が残されました。しかし、今度はその意味が分かりました。

田中課長の最後の食事。家族と過ごす時間を失い、食堂で一人食事をとることが日常となっていた彼の、永遠に終わらない最後の晩餐だったのです。

私たちは、その食事を片付ける際に黙祷を捧げるようになりました。

「田中課長、お疲れさまでした。ゆっくり休んでください。」

在宅ワークの監視システムの記事でも述べましたが、現代の労働環境は働く人の心身に大きな負担をかけています。

同僚たちの反応

真相を知った同僚たちは、それぞれ違う反応を示しました。リンさんは故郷の風習に従って小さな花を置くようになり、佐藤さんは田中課長のために祈りを捧げました。

田島さんは、長年清掃の仕事をしてきた経験から、このような現象は珍しくないと話してくれました。

「働きすぎて亡くなった人の思いが残る場所は時々あります。特に、その人にとって大切だった場所にはね。田中さんにとって、あの席は家よりも長い時間を過ごした場所だったんでしょう。」

現代労働社会への警鐘

この体験を通して、私は現代の労働環境の深刻な問題を実感しました。田中課長のような働き方をしている人は、決して珍しい存在ではありません。

古いアパートの管理人の記事でも触れましたが、現代社会では人とのつながりが希薄になり、職場での孤独も深刻化しています。

家族との時間を犠牲にして働き続ける企業戦士たち。彼らの多くが、社員食堂で一人食事をとることが当たり前になっています。

毎晩残される食事は、現代労働社会で失われた「人とのつながり」と「家族との時間」を象徴していました。

企業文化の問題

田中課長が働いていた会社は、表向きは働き方改革を推進していました。しかし、現実には管理職への負担が集中し、長時間労働が常態化していたのです。

昼間のスタッフから聞いた話では、田中さんは部下の残業を減らすため、自分が代わりに仕事を引き受けることが多かったそうです。

「田中さんは優しい人でした。部下には定時で帰るように声をかけて、自分だけが遅くまで残っていました。まさに昭和の企業戦士でした。」

清掃の仕事を辞めた理由

この現象が続く中、私は複雑な気持ちを抱えるようになりました。毎晩A-15番の席を清掃するたび、田中課長の無念さを感じるからです。

ある夜、いつものように清掃をしていると、薄っすらと見える人影が私の方を向いたような気がしました。その時、心の中で声が聞こえたような気がしました。

「ありがとう。でも、君は僕のようになってはいけない。家族との時間を大切にしなさい。」

それが最後でした。翌日から、A-15番の席に食事が残されることはなくなりました。

私は春の学期終了とともに、この清掃の仕事を辞めました。田中課長の無言のメッセージを受け取ったからです。

清掃業界で働く人たちの実態

清掃業界で働く人の多くが、複数の現場を掛け持ちして生活しています。深夜清掃は体力的に厳しく、社会的認知度も低い仕事ですが、社会のインフラを支える重要な役割を担っています。彼らの労働環境の改善も、現代社会の重要な課題の一つです。

現在の私が思うこと

現在、私は昼間のアルバイトをしながら就職活動をしています。企業選びでは、必ず労働環境と企業文化を重視するようになりました。

配信アプリの闇の記事でも触れましたが、現代社会では様々な形で人の心が蝕まれています。働き方もその一つです。

田中課長のような悲劇を繰り返さないため、私たち若い世代が変えていかなければならない問題だと思います。

食事の持つ意味

この体験を通して、私は「食事」の持つ意味について深く考えるようになりました。本来、食事は家族や仲間と共に取るものです。しかし、現代社会では一人で食事をする「孤食」が増えています。

田中課長の残された食事は、現代人が失った「人とのつながり」の象徴だったのかもしれません。

「食事は単なる栄養補給ではない。人と人をつなぐ大切な時間なのだ。」

働き方改革への思い

政府が推進する働き方改革は、田中課長のような悲劇を防ぐために必要な取り組みです。しかし、表面的な制度改革だけでは根本的な解決にはなりません。

企業文化そのものを変え、「人間らしい働き方」を実現することが重要です。

深夜のコンビニで起きた不可解な出来事の記事でも述べましたが、深夜労働に従事する人たちの労働環境改善も急務です。

過労死防止への取り組み

過労死等防止対策推進法の施行により、企業の取り組みは進んでいますが、まだ十分とは言えません。特に管理職層の労働時間管理や、精神的負担の軽減が課題となっています。一人一人の意識改革と、企業文化の変革が求められています。

教訓として伝えたいこと

社員食堂の深夜清掃で体験したこの出来事は、私にとって人生の教訓となりました。

仕事は大切です。しかし、家族との時間、自分の健康、人とのつながりを犠牲にしてまで働く必要はありません。

田中課長が最後に伝えようとしたメッセージは、「バランスの取れた人生を送ってほしい」ということだったのだと思います。

残された最後の食事は、現代社会への警鐘でした。働くことの意味、生きることの意味を問いかける、静かで深いメッセージだったのです。

今でも、社員食堂で一人食事をしている人を見ると、田中課長のことを思い出します。そして、その人が家族との時間を大切にしてほしいと願わずにはいられません。

この体験を通して学んだことを、これからも大切にしていきたいと思います。そして、田中課長のような悲劇が繰り返されないよう、私なりに社会に貢献していきたいと考えています。

A-15番のテーブル。今でもその場所を思い出すたび、現代労働社会の問題と、人とのつながりの大切さを考えます。食事とは、単なる栄養摂取ではなく、人間らしさを保つための大切な時間なのです。

コメント